Перспективы российской культуры: с названием и без имени?

Автор: Людмила Булавка – доктор философских наук, главный научный сотрудник Российского института культурологии

Источник: альманах «Развитие и экономика», №3, август 2012, стр. 306

Сегодня – как никогда остро – встает вопрос: как связать все прежнее культурное наследие (не только России) с историческими перспективами страны и мира? Да, и мира, ибо у нашей страны только тогда появлялось имя, когда собственные проблемы она решала как проблемы мира, а проблемы мира – как свои. Как сделать так, чтобы наконец-то появились основания снять тот упрек, который когда-то сделал Николай Гредескул в адрес «веховцев», но который имеет прямое отношение уже и к нашему постсоветскому обществу. Вот слова, сказанные им сто лет назад: «Позволим себе и здесь, по всей справедливости, вернуть авторам “Вех” упрек, который они делают “интеллигенции”.

Это упрек за “презрение к отцам”, за “отвращение к своему прошлому и его полное осуждение”, за “историческую и нередко даже личную неблагодарность”, за “разрыв исторической связи в чувстве и воле”». Это одна сторона дела, касающаяся общества. Есть и другая, связанная уже с самой общественной ситуацией, сложившейся в современной России как результат того политического курса, который именуется словом «реформы». В истории нашего Отечества были реформы Петра I, Ивана Грозного, Столыпина, хрущевская «оттепель», косыгинская реформа, перестройка и др. Перемены, произошедшие на заре современной России, называются абстрактно – реформы. Правда, иногда их называют гайдаровскими, но это скорее обозначение их начального этапа. Да, название у реформ есть, а вот имени – нет.

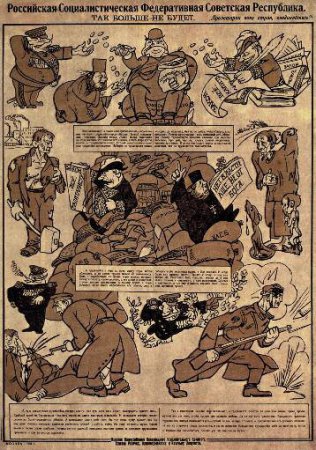

В сегодняшней России реформы безымянны. Любые реформы должны проговариваться хотя бы на языке лозунгов, определяющих вектор развития общества и страны. Такие лозунги на протяжении двадцати последних лет периодически возникали, например – «Только не назад – в СССР!» (как будто такое возможно). Но именно лозунгов программного содержания (не путать с предвыборными однодневками), увы, не припомню. И это далеко не безобидно, как это может показаться на первый взгляд. Безымянность современных российских реформ уже на уровне их формализации выдает то, что их подлинную программную суть трудно сформулировать именно как некую общественно значимую идею, без чего все же нельзя (хотя бы из соображений формального приличия) считать их до конца состоятельными.

И действительно, подать идею частного обогащения любой ценой как идею общественного прогресса и блага – для всех и каждого – с достойной степенью убедительности, особенно в стране, в которой общественные идеалы и культура всегда были преисполнены презрения к принципу обогащения и накопительства, очень непросто. И не только у нас.

Господствующие сегодня в обществе настроения показывают, с одной стороны, укрепляющуюся в России тенденцию мещанского приспособления к ситуации и нежелание большинства осмыслять свое личное бытие с позиции смыслов и идей, но с другой – одновременно нарастающее отторжение всего того, что называется «российским либерализмом» (например, феномен Болотной площади).

«Идеал либерализма уже давно потерял свою действенную силу и ни в ком энтузиазма не вызывает; уж давно никто не верит, что политическая и гражданская свобода, как бы широка она ни была, могла сама по себе привести к удачному разрешению социальных вопросов нашего времени и общему благополучию», – писал в начале минувшего века Михаил Туган-Барановский. До чего же точно про нас!

Абстрактность названия осуществляемых реформ, преследующих вовсе не абстрактные, а вполне конкретные интересы конкретных социальных групп, в действительности прикрывает стоящую за всем этим тотальную власть частного интереса. Господство частного интереса сегодня особенно опасно, ибо в условиях глобализационного сетевого сообщества оно обретает предельно всеобщий характер. Неразрешенность противоречия между предельной всеобщностью форм современных общественных связей и частным характером их реального содержания создает условия, при которых существование всего живого и ценного (человека и косуль, лесов и морей, наследия культуры и общественного настроения) зависит от частных подходов частных лиц (хозяев «заводов, газет, пароходов», а также чиновников).

Господство частного (собственнического) интереса опасно еще и тем, что оно все (почти все) превращает в унифицированную абстракцию (товар, собственность), уничтожая различия между людьми как выражения культурной уникальности, размывая непохожесть жанров искусств – сегодня все артефакты, нивелируя имена творцов, сводя их всех к одному рыночному ярлыку – «звезда». Все богатство действительности унифицировано в системе абстракций, несовпадение которых измеряется лишь в денежных знаках.

Если же говорить о таком понятии, как «человек», то сегодня оно также сведено к абстракции. А что значит человек как абстракция? Вот, например, в дореволюционных питейных заведениях к официантам нередко обращались так: «Эй, человек!» С формальной точки зрения, например, адептов прав человека, может показаться, что в этом ничего зазорного нет.

Но даже такая форма обращения, как «эй, Кузьма!» или «эй, Петрович!», при всей ее грубости и фамильярности звучит не так оскорбительно. Абстрактное обращение «эй, человек!» гораздо хуже. В первом случае присутствует, хотя и в уничижительной форме, но все же отношение к человеку как к некоторой конкретной данности, во втором подобная данность просто игнорируется. Так что на проблему «лишнего человека», поставленную XIX веком и преисполненную идеалами еще молодого российского либерализма, уже современный российский либерализм дал свой безапелляционный ответ: «Человек – лишний!» И тем самым поставил точку в истории российского либерализма. Дальше – некуда.

Точка, в отличие от «Черного квадрата», не имеет даже цвета. Точка – это уже знак, говоря языком Гегеля, ничто. А если человек как таковой является лишним в этом мире, то о какой актуальности его конкретной личности может идти речь? Да и где она, личность, сегодня востребована? В экономической сфере? Но там человек – функция капитала и агент рыночных отношений. В политике? Но здесь он не более чем единица, если не сказать – ноль, электорального планктона. В культуре – не герой и не автор, в лучшем случае – интерпретатор чужих и чаще – непрочитанных – текстов, на худой конец – медийный толмач новостных лент.

Обреченный господствующими отношениями на абстрактность бытия, он везде существует главным образом анонимно, но не как знак (выбор своего ника – это еще в его власти, не в его власти отказ от него), а как личность. А как личность он существует в отчужденной от своей родовой сущности форме, то есть как частичный индивид. Частность как органика его самоотчужденного «я» есть совокупный результат всей системы «общественных» отношений, являющих собою сегодня преимущественно мир превратных форм. Назовем те из них, которые в наибольшей степени порождают эффект отчуждения и самоотчуждения индивида.

Во-первых, реверсивный (попятный) характер «развития» современной действительности, вызванный не диалектическим снятием (отрицанием отрицания) реальных противоречий, но именно распадом (голым отрицанием) общественных форм и связей.

Во-вторых, симулятивная природа современного капитала, обусловленная и его полным отчуждением от труда. Это порождает не только мир симулякров. Окончательный разрыв связи между капиталом и трудом реально лишает действительность нерва общественной драматургии. Не поэтому ли сегодня и в искусстве отсутствует художественная драматургия?

В-третьих, рыночный тоталитаризм, утверждающий всеобщий характер отношений купли-продажи во всех сферах человеческой жизнедеятельности, что для культуры становится просто жизнеопасным.

В-четвертых, легитимация отчужденного отношения к реальности как общественной нормы. В конечном итоге это приводит к отказу от всех форм рационального и к мутации иррациональных форм отношения к действительности, что влечет за собой отказ не только от научных понятий, но и художественных образов как опорной основы искусства.

В-пятых, характер «развития» реальности от конкретно-всеобщего к абстрактному. Все конкретные явления сущего превращаются в свою огрызочную абстрактность (товар).

В-шестых, отказ индивида от всех форм субъектности. Современный индивид существует главный образом как функция (капитала, власти, религии, правил, идеологии, патриархального уклада). А сама суть творца культуры сводится преимущественно к производству особого типа товаров и услуг.

В-седьмых, теология как наиболее востребованная основными институтами форма общественного сознания. Без возможности реального учета и контроля со стороны общества деятельности таких институтов, как рынок, механизм «представительной демократии», культурной и медийной политики, системы образования и медицины, индивид может выстраивать отношения с ними лишь на основе одного – доверия или недоверия их состоятельности.

В-восьмых, господствующие формы глобализации диктуют приоритет общего над конкретно-всеобщим. Фетишизм правил как диктатура общего все более властно подминает под себя все особенное, трепетно выражающее уникальность человеческой, культурной и природной конкретности. Но ведь для культуры с ее конкретно-всеобщей природой нет большей опасности, чем диктатура общего.

В-девятых, хронотоп настоящего (здесь и сейчас) оккупирован преимущественно капиталом и бессмысленной и беспощадной конкурентной борьбой. На будущее индивид смотрит с тревогой и опаской. Остается только прошлое (если оно, конечно, есть, а есть оно далеко не у всех), причем не только для ностальгирующей оппозиции, но и для либералов. Неслучайно дискуссионные битвы за советское прошлое (или против него) в СМИ являются, как ничто другое, едва ли не самыми заселенными медийными лакунами, собирающими представителей разных позиций в одно общество.

В-десятых, исчезновение тех всеобщих форм идеального, которые являлись бы отражением действительных противоречий российской действительности. Когда-то произведение Казимира Малевича «Черный квадрат» стало тем идеальным, которое, по субъективному мнению автора этой статьи, объективно выразило распад действительности, порожденной Первой мировой войной. Но выразил он этот распад некритично, ибо здесь абстрактный образ сущности распада (содержание изображаемого) выражен как распад уже самой художественной формы, что в искусстве означает художественную легитимацию того, что изображает автор. Сегодня мы имеем распад уже реально почти всех самих форм идеального.

Таковы основные черты современной российской действительности, загоняющей человека в «черный квадрат» абстрактного существования. И бежать ему некуда. Восток, который когда-то был местом для побега человека конца XIX – начала XX века, сегодня в лучшем случае – художественный образ. Остается либо мутировать в тех или иных формах симулятивного существования – в потребительском мещанстве, опустошающем карьеризме, наркомании и алкоголизме. Либо прятаться в тех или иных формах идеального, но жизнь все равно «достанет». Либо восстанавливать, реанимировать и взращивать территорию культуры (как область смыслов, идей, этических императивов, представлений, идеалов), являющейся единственной нишей обитания родового человека.

А что это значит применительно к российскому контексту? Отвоевывать у рынка культуру, очищая ее от лавочного вируса, который так уверенно развивается в ней? Или начинать создавать что-то совсем новое, отбросив ее лавочную модификацию? Или же взяться прокладывать связующую дорогу от заброшенного культурного наследия (не только российского, но и мирового) к будущему, в обход ныне существующей?

В любом случае из одних этих интенций никакая культура не появится. Культура вырастает из сложнейших изломов и противоречий реальной истории, главным действующим – да, именно действующим – лицом которой является человек. История нашей страны не раз показывала: как только возникали контрапункты истории, вопрос о культуре сразу становился значимым – нередко наряду с проблемой властных отношений. Более того, рост общественного интереса к культуре, как правило, можно было рассматривать уже как некоторый симптом вызревания в той или иной степени «подземных толчков» истории.

И действительно, мировые кризисы в общественном сознании всегда связывались с кризисом культуры. Вот лишь некоторые примеры.

Питирим Сорокин усматривал в качестве важнейшей причины европейского кризиса распад «чувственной социокультурной системы Запада». Сергей Булгаков в своей работе «Церковь и культура» писал:

«“Уныние народов и недоумение” – вот пока окончательный итог современной культуры, который незримо откладывается в интимной жизни, в глубине глубин общечеловеческого сознания».

Для Ивана Ильина революция 1917 года стала проявлением кризиса мировой культуры. Петр Струве объяснял утверждение господства большевиков незрелостью русских масс и культурной отсталостью страны. Александр Блок, критикуя западную («гуманную») цивилизацию, в апреле 1919 года писал:

«<…> движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое родилось из духа музыки <…> в котором несутся щепы цивилизации <…>».

Артикуляция этой взаимосвязи культуры и истории неслучайна, ибо культура всегда была, с одной стороны, опорным и несущим институтом дореволюционной и советской действительности, а с другой – трепетным индикатором общественного самочувствия. Ее значение определялось даже не столько тем, в какой мере это осознавалось обществом, философами или властью, а тем, какую роль она объективно играла в развитии общественных отношений. Дискуссии о должном и возможном пути развития отечественной культуры всегда сопровождали основные поворотные моменты отечественной истории, особенно XX века. Не только преддверие октября 1917 года, но и последующий за этим период отмечены откровенной и жесткой полемикой по поводу того, какой быть культуре.

Череда таких обсуждений имела место еще задолго до революции, в частности, в рамках Религиозно-философского общества и «Вех», а после Октябрьской революции – в Вольной философской ассоциации (Вольфила). Вопросов было много, и главный из них – не о культуре, а о том, из какой основы она должна исходить и произрастать. Общественные практики и философские поиски, которые велись еще в дореволюционный период, выдвинули несколько таких оснований – идеал буржуазного индивидуализма, славянофильство, религиозную всемирность и социализм. Несмотря на их историко-диалектическую взаимосвязь, самими авторами каждое из них тем не менее рассматривалось как исключающее все другие.

Рассмотрим все эти основания, хотя бы в общем виде, ибо сегодня, несмотря на доминирование уже принципиально иной основы бытия культуры – рынка, общественный запрос на каждое из них, пускай в разной степени, дает о себе знать все более настойчиво, да и столкновение их становится все более очевидным. Надо сказать, что антиномия в постановке вопроса об основах культуры была заявлена еще задолго до октября 1917 года.

Трагичность такой постановки состояла в том, что если поначалу вопрос формулировался как метафизическая, философская проблема, то дальнейшее развитие истории (Первая мировая война и революции) превращало его в проблему уже личного выбора той или иной стороны идейно-политической баррикады по поводу исторических перспектив России со всеми сопутствовавшими последствиями.

Добраться до определения перспектив культуры в таких дискуссиях означало прежде всего понять и разобраться с тем, что должно и что может быть родовой (органичной) субстанцией российской культуры на данном историческом изломе XX века – буржуазный идеал, славянофильство, религиозная всемирность или социализм? Ответ на этот вопрос определял многое: вектор развития культуры, принципы и формы ее общественного бытия, отношение к национальному вопросу, границы между «своим» и «чужим», конкретно-исторические пределы свободы, основы взаимоотношения с Другим, содержание общественного идеала, отношение к иным культурам, этические императивы, восприятие мирового культурного наследия и т.д.

Далее попробуем сопоставить позиции, отстаивавшие разные основы развития культуры в дореволюционный и пореволюционный периоды: буржуазный индивидуализм («Вехи»), славянофильство (Булгаков), религиозную всемирность (Религиозно-философское общество) и социализм (Владимир Ленин, Анатолий Луначарский). «Веховцы», предлагая в качестве идеала образ буржуазной культуры, видимо, до конца не уверенные в его прочности применительно к российской ситуации, пытались подкреплять его с разных сторон теми идеями, которые как раз и составили основные лозунги «Вех»: государственность, религия, национальность.

В действительности это означало, что перспективы развития культуры в этом случае должны были определяться теми понятиями, которые объективно составляли суть русской реакции – самодержавие, православие, народность. Такой подход вызвал неприятие даже у некоторых авторов самих «Вех».

Вот что об этом писал Федор Дан:

«Впервые “идеалом” личности провозглашается откровенно буржуазная личность, “идеалом” культуры – откровенно буржуазная культура, а образцом“гармонии” – западноевропейский буржуа. <…>

Прибавить к этим словам нечего. В них уже заключается вся та откровенно мещанская “идеология” с ее представлениями о “национальности” и “государственности”, которая воспевается на все лады и в разных сочетаниях всеми семью авторами “Вех”.

В сознательном приспособлении себя к ней состоит задача “личного подвига”, к которому призывается интеллигенция; в ней – в этой морально “бедной”, но зато уравновешенной “душевной жизни” западноевропейского буржуа – закон и пророки; в ней успокоение “мятущейся” души русского интеллигента <…>».

До чего же это корреспондируется с сегодняшними запросами отечественного «культурного» истеблишмента. Этот истеблишмент претендует быть монопольным владельцем «контрольного пакета акций» культуры и уже потому – ее единственным хозяином. В силу своей «исключительности» (трансцендентального происхождения – любое другое просто не поддается обнаружению) он стремится уравняться в собственном превосходстве с теми, от которых так зависит размер его кошелька. И более того, не только уравняться, но в силу своего имманентного благородства, несвойственного последним, – возвыситься над ними.

Закономерной реакцией на «веховский» либерализм стало появление «нового» славянофильства. Один из ярких и ведущих представителей этого направления – Булгаков – утверждал, что в России не было и нет культуры вне религии, и с разрушением ее остается лишь одно варварство. И как бы в подтверждение этого он привел пример, его глубоко возмутивший:

«Мы разговорились с одним из интеллигентных и “совестливых” батюшек из черноземного уезда, и он нарисовал мне тяжелую удручающую картину духовного состояния деревни. <…> Здесь обнаруживается прямое влияние интеллигентского нигилизма: в деревне обращаются книги и брошюры агитационного содержания, безграмотная наша деревня узнает имена Ницше и Маркса, Ренана и Фейербаха. <…> Проводниками высшего просвещения являются шахтеры.<…> Перед спуском в шахту, картинно рассказывал мне батюшка, вместе с рубашкой срывается и бросается на землю и крест <…>».

При этом субстанцией понятия «религия», на которой только и могла развиваться культура, в его понимании была прежде всего Церковь, о чем прямо говорится в его работе «Церковь и культура»:

«Духовная деятельность исторического человечества, то есть культура, овеществляющаяся и во внешних материальных объектах, и в продуктах духовного творчества, должна вырастать также на духовной почве Церкви, в церковной ограде <…>».

Соответственно Церковь рассматривалась мыслителем как институциональная основа и самого творчества:

«Церковная ограда должна вместить в себе не один только дом для инвалидов и богадельню <…> но и рабочую мастерскую, и ученый кабинет, и художественную студию. Должна возродиться церковная жизнь, но не на основе инквизиционного режима, а на основе свободного общения и соборного творчества, так, чтобы для участия в творчестве культуры не нужно было удаляться в “страну далеку” <…>».

Необходимость развития этой христианской культуры и церковного творчества Булгаков рассматривал как всемирно-историческую задачу. Пытаясь преодолеть ограниченность славянофильского (национального) подхода, сторонники идеи религиозной формы всемирности (прежде всего Дмитрий Мережковский) настойчиво проводили идею, что существо культуры сверхнационально, всемирно.

Вот что Мережковский утверждал на этот счет в одном из своих публичных докладов в 1914 году:

«Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей. Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно!»

Мережковский критиковал представителей «нового» славянофильства (Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Владимира Эрна, священника Павла Флоренского) за их тяжкий грех – мнимое признание, а в действительности – отрицание всемирности. Близкую к этому взгляду мысль развивал Александр Мейер, который связывал идею всемирности уже с идеей личности:

«Христианская религиозность не может отрицать нацию, но она подчиняет национальное начало – началу вселенскому. Подчинить что-либо началу вселенскому значит подчинить его идеалу личности, потому что единственно вселенским принципом является принцип личности. <…> Утверждение вселенского идеала <…> ведет к претворению национального в личном».

Кроме того, сторонники идеи религиозной всемирности связывали общественный идеал не только с областью идей, но уже и с самим онтологическим принципом, в данном случае – с идеей мессианизма как самоотречения во имя жертвенного служения высшей правде человеческой.

Более того, идею всемирности как некую всеобщую основу не только культуры, но и самого бытия Мережковский пытался вывести уже за пределы идеального, в саму жизнь: «Чтобы прийти к одной религиозной мысли, надо не только вместе думать, но и вместе жить». Исторические события того периода разворачивались с такой интенсивностью и откровенностью, что заставляли даже самых твердых идеалистов если не понимать, то хотя бы учитывать запросы нового времени.

Неслучайно сторонники религиозной всемирности поднимали вопрос о «перезагрузке» прежнего христианского идеала, развивая его содержание. Об этом прямо говорил Туган-Барановский:

«Для старого христианства характерно провозглашение идеи братства всех людей: “Возлюбите всех людей, как самого себя”. Но эта формула старого мира. Новое общество должно принять и новое понимание христианства. Новая формула должна гласить: “Общество должно работать для улучшения морального и материального существования самого бедного общественного класса; общество должно быть так организовано, чтобы наилучшим образом достигать этой великой цели”».

И далее:

«А кроме того, новая религия должна быть религией действенной, должна быть не только умозрением, не только новым пониманием конечных целей человеческой жизни, но и какое-то новое непосредственное действие, какую-то борьбу со злом, новое отношение к обществу нужно показать».

То есть христианский идеал здесь выводится за пределы индивидуального сознания и связывается уже с задачами общественной практики. Кроме того, идея религиозной всемирности снимала ограниченность и славянофильского понимания «народности». Понятие «народность» в рамках этого философского направления выводилось за пределы узко понятой национальной идеи и рассматривалось ее представителями уже с позиции идеи всечеловечности.

Вот что писал по этому поводу Мережковский:

«Да будет проклята всякая народность, исключающая из себя человечность!” – этот завет Белинского – завет всей русской общественности. <…> То же в Пушкине и во всей русской литературе: народность возвышается в ней до всечеловечности».

Нельзя не признать, что, развивая проблему субстанции культуры, сторонники религиозной всемирности сняли ограниченность основных положений славянофильства (общественного идеала, национальной идеи, народности, свободы), пытаясь связать их уже с реальными процессами жизни и двигаясь в сторону крещендо – от абстрактного к всеобщему (всемирности, вечеловечности).

До конкретно-всеобщего, в отличие от марксизма, они так и не дошли. И все же это снятие было половинчатым: сама основа их концепции всемирного единства – религия, объединяющая их в одно целое, – по существу, так и осталась неизменной, то есть особой формой идеального со всеми присущими ей имманентными чертами. Неизменность этой основы сковывала дальнейшее развитие и их мировоззрения, и самой культуры. Более того, неизменность религиозной субстанции культуры приводила к тому, что между культурой и религией возникал если не антагонизм, то обостренное противоборство.

Мейер писал: «Уже сама основа религии – мистицизм, неприемлемый гуманистическим сознанием, – делает религию силой, враждебной культуре». Разрешение противоречия между культурой и ее субстанцией виделось ими не в диалектическом снятии самой этой основы (религии), а лишь в ее модернизации – в создании новой религии и Церкви.

Мейер, например, прямо говорил о невозможности отказа от религии в культуре:

«Нужно помнить, что синтезу подлежат лишь тезис и антитезис. Религия же и культура – не тезис и антитезис, а лишь два разных преодоления одного и того же тезиса».

Это неизбежно ограничивало развитие самой позиции сторонников религиозной всемирности, на что указывал (и не раз), в частности, Туган-Барановский:

«Я <…> не могу себя признать адептом этой новой Церкви, так как сомневаюсь в возможности в наше время религиозного творчества <…> нам, людям XX века, еще неизмеримо труднее проникнуться религиозным воодушевлением, а без этого религии не создать. Мы можем тосковать по вере, но этого мало. Надо самим прямо верить. В лучшем случае мы, люди, не дошедшие до энтузиазма, можем ухватиться за те религии, на которых выросла старая Церковь. <…> Но создать новую Церковь – это требует таких гигантских сил, которыми мало кто располагает».

Эту линию самокритики развивал и Антон Карташев:

«Получается впечатление, что, действительно, наши религиозные пожелания бессильны, абстрактны, схематичны, может быть, мертвы. Живая жизнь лежит в другой области».

В конечном итоге Дмитрий Философов заявил:

«Конечно, нужно откровенно сказать, что сегодняшний день есть величайший провал вселенской идеи. Собственно конкретной формой выражения этой вселенской идеи до войны было католичество и интернациональный социализм».

Действительное же развитие религиозной субстанции культуры предполагало выход за рамки этого идеального лишь в пространство социализма. Но идея социализма сторонниками религиозной всемирности не была принята. Она им оказалась чуждой, ибо, по их мнению, несла в себе идеал «космополитический, сверхнациональный, сверхисторический» (Туган-Барановский).

В действительности эта идея оказалась им чужда прежде всего онтологически, ибо социализм – это не только система иных идей, но и принцип деятельностного высвобождения индивидом существующей действительности от власти конкретно исторических форм отчуждения (разотчуждение). Вот почему правомерно назвать социалистическую тенденцию освободительной.

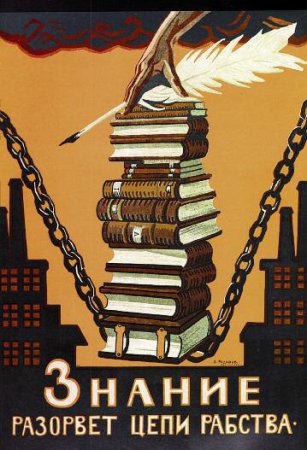

Именно идея свободы, воплощаемая в общественной практике уже как реальный процесс действительного высвобождения от власти отчуждения, как раз и стала субстанцией новой – советской – культуры. Сторонники религиозной всемирности, развивая проблемы субстанциональной основы культуры с позиции преодоления славянофильства, объективно очень близко подошли к социалистическому пониманию вещей. Но они не сумели (не получилось) диалектически снять противоречие между ростками того реального обновления субстанциональной основы культуры, которое им удалось наработать, и ее религиозной формой. В результате их взгляды обрели форму идеалистического социализма, или – скажем по-другому – религиозного социализма.

Как ни парадоксально, но воплощением этой религиозной модификации социализма стал сталинизм. Вот так религиозная философия не своим печатным словом, а собственной реальной позицией связалась в одну нить со сталинизмом. Конфликт творческого социализма (освободительной тенденции) и сталинизма реально обернулся в советской культуре двумя типами противоборства.

Во-первых, между человеком, утверждающим свое субъектное бытие (не только в сфере науки и культуры, но и в общественной практике),и мещанином.

Во-вторых, между той живой культурой, которая несла в себе всемирное обаяние, и ее казенно-бюрократической моделью, уничтожающей живую мысль, художественный образ и самое главное – творца. О соотнесении социализма и культуры Луначарский в 1906 году писал следующее:

«Но читатель уже замечает, какая тут огромная разница: революция не принимается за нечто самодовлеющее, абсолютно чуждое искусство; революция никогда не была, не есть и не будет целью, революция есть средство, средство к созданию гармонической культуры, к бесконечному росту сил и красоты человека. Человек – вот цель всех нужных и важных вещей: его совершенство – вот что сияет нам, когда мы думаем, а не прем по-звериному и не “парадоксим”».

Итак, XX век заявил несколько оснований для развития отечественной культуры. XXI век выдвинул свою субстанцию – рынок, который в действительности стал основой, но… уже не-бытия культуры. А без культуры России как страны не будет. Будет торгово-сырьевая зона глобального рынка.

Но тут же встает вопрос: на какой основе должна развиваться культура современной России? На основе буржуазного идеала? Но в буржуазность Россия опоздала. На основе славянофильства? Но как это может быть применимо к российскому многонациональному обществу? На основе идеи религиозной всемирности? Но тогда как в этом случае быть с проблемой преодоления отчуждения культуры от практики действительного разрешения общественных проблем?

Остается лишь одно основание – свободное, творческое преобразование действительности силами ассоциированного человека, то есть творческий социализм, критически наследующий советские и мировые практики.

Эта мысль не нова. Почти сто лет назад Мейер об этом сказал лучше:

«Прежде всего совершенно невозможно никакое свободное общение многих вне творчества многих, потому что вообще и свобода не существует вне творчества. <…> Необходимо выяснить себе, что собственно свобода возможна только в творческом акте. А если она возможна в творческом акте, то и свобода многих возможна только как коллективное творчество. Никакой другой свободы, в которой возможно было бы найти свободное общение, быть не может. Если это свободное творчество многих или всех, то здесь действительно эти многие должны быть творцами и не только зачинателями, но и выполнителями замысла вместе. Если перевести на этот язык поставленные социалистические теории, то вы увидите, что об этом там и идет речь».

Кстати, все актуальные публикации Клуба КЛИО теперь в WhatsApp и Telegram:

подписывайтесь и будете в курсе.

Поделитесь публикацией!

© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: